8 网络

http/0.9

最早版本是1991年发布的0.9版。该版本极其简单,只有一个命令GET

GET /index.html上面命令表示,TCP连接(connection)建立后,客户端向服务器请求(request)网页index.html

协议规定,服务器只能回应HTML格式的字符串,不能回应别的格式。

<html>

<body>HelloWorld</body>

</html>服务器发送完毕,就关闭TCP连接。

http/0.9缺点

- 只能发送html

- 命令单一

http/1.0

1996年5月,HTTP/1.0版本发布,内容大大增加。 首先,任何格式的内容都可以发送。这使得互联网不仅可以传输文字,还能传输图像、视频、二进制文件。这为互联网的大发展奠定了基础。 其次,除了GET命令,还引I入了POST命令和HEAD命令,丰富了浏览器与服务器的互动手段 再次,HTTP请求和回应的格式也变了。除了数据部分,每次通信都必须包括头信息(HTTPheader),用来描述一些元数据。

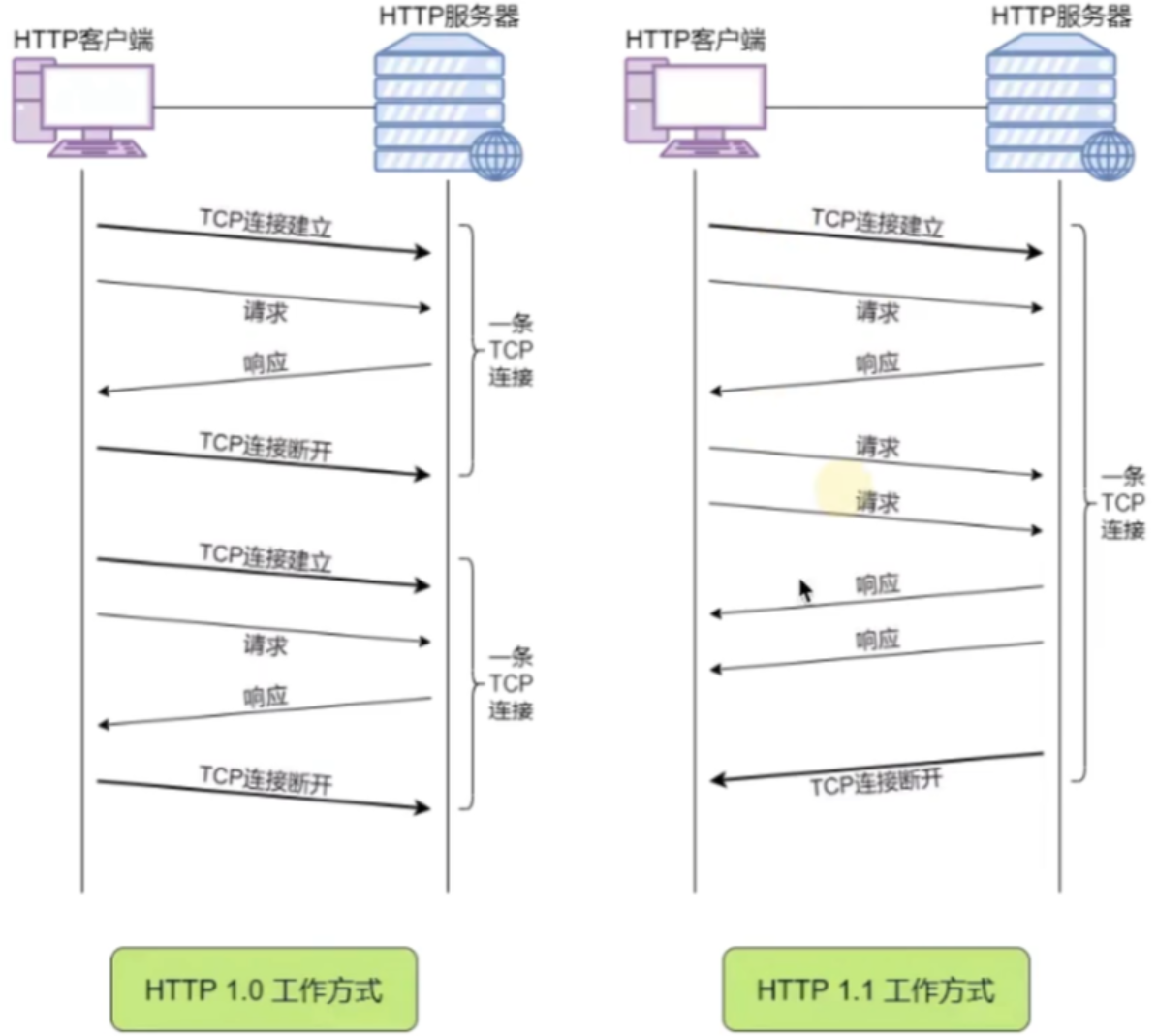

缺点 每一个tcp只能发送一次请求,发送数据完毕连接就断开,如果还想发送请求就需要新建一条新的tcp连接 每发送一次请求就要经历tcp三次握手四次挥手,资源消耗大

http/1.1

1997年1月,HTTP/1.1版本发布,它主要升级了两个功能

1997年1月,HTTP/1.1版本发布,它主要升级了两个功能

- 持久连接

- 管道机制 同一个TCP连接里面,客户端可以同时发送多个请求。样就进一步改进了HTTP协议的效率。

客户端需要请求两个资源。以前的做法是,在同一个TCP连接里面,先发送A请求,然后等待服务器做出回应,收到后再发出B请求。管道机制则是允许浏览器同时发出A请求和B请求,但是服务器还是按照顺序,先回应A请求,完成后再回应B请求。

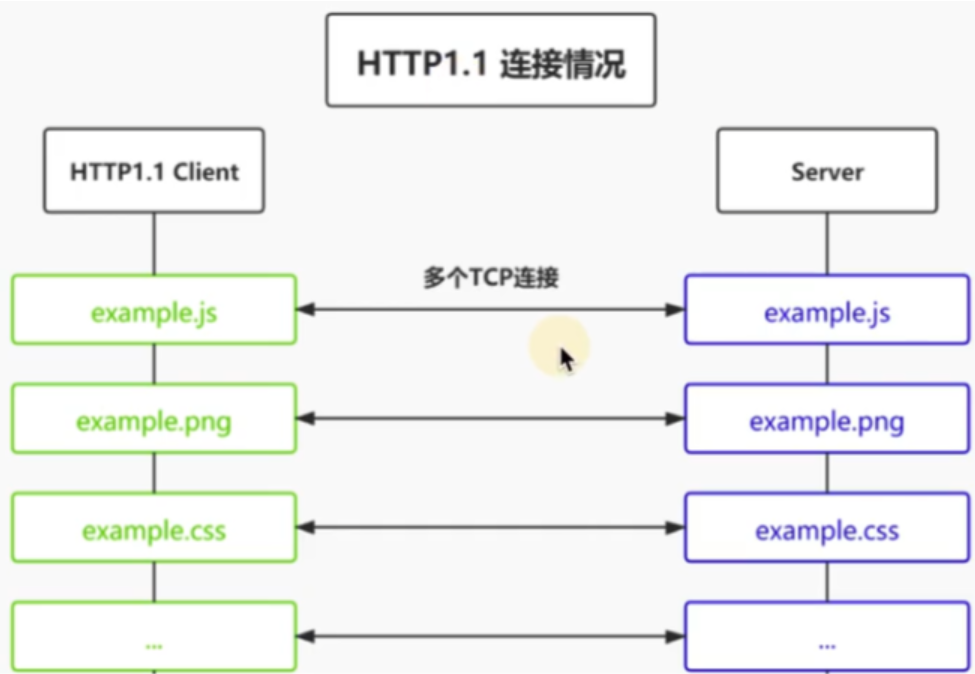

http1.1的缺陷 虽然1.1版允许复用TCP连接,而且可以同时发送多个请求,但是服务器只有处理完一个回应,才会进行下一个回应。要是前面的回应特别慢,后面就会有许多请求排队等着。这称为"队头堵塞”(Head-of-lineblocking)

为了避免这个问题,一般处理方案:

- 是减少请求数合并js,合并csS,雪碧图

- 是同时多开持久连接,资源放在多个域名下面(因为一个域名最多可以有6个tcp的连接)

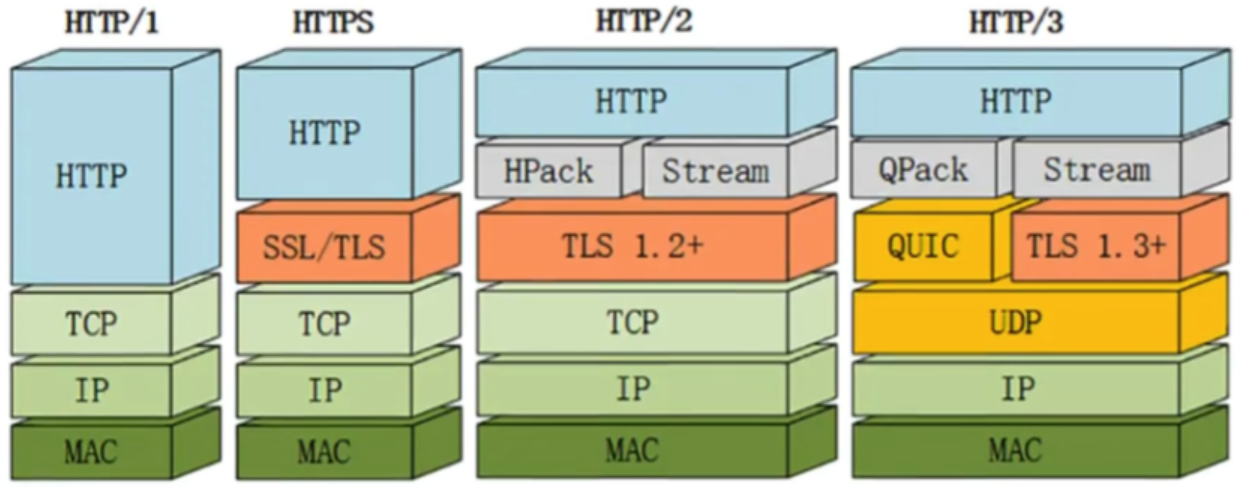

http/2

2009年,谷歌公开了自行研发的SPDY协议,主要解决HTTP/1.1的队头阻塞的问题。 这个协议在Chrome浏览器上证明可行以后,就被当作HTTP/2的基础。

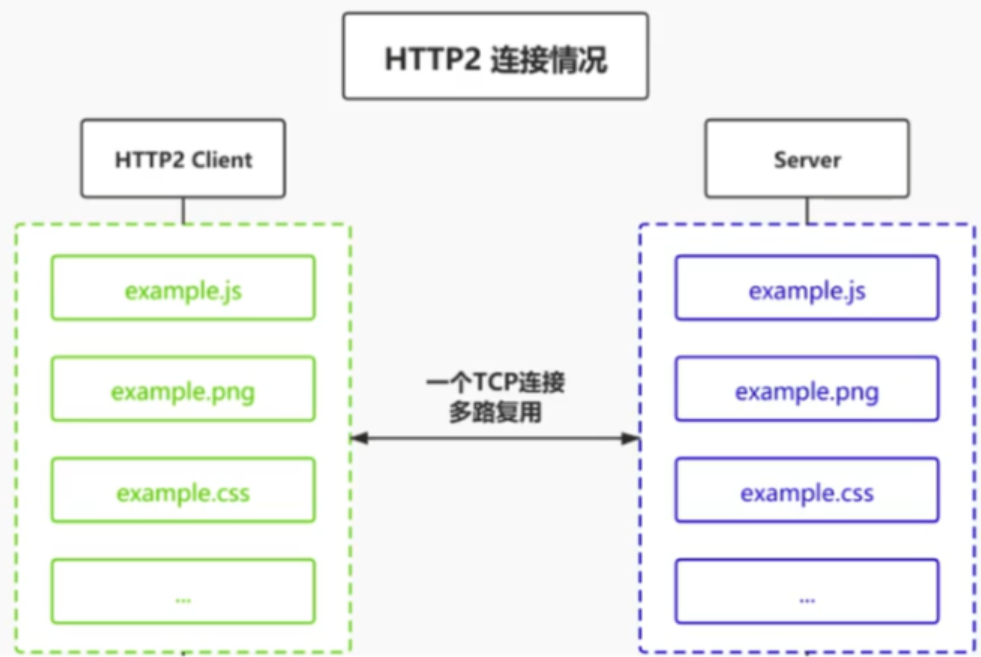

2015年,http/2正式发布。 目标: 专注于性能,最大的一个目标是在用户和网站间只用一个连接。之前是一个域名可以有6个tcp连接,现在只用一个tcp连接 这样就没有握手挥手的问题;没有慢启动的问题

核心升级点:

- 二进制协议

- 多路复用

- 头压缩

- 服务器推送

二进制协议 http2采用二进制格式传输数据,而非HTTP1.x的文本格式,二进制协议解析起来更高效。HTTP/1的请求和响应报文,都是由起始行,首部和实体正文(可选)组成,各部分之间以文本换行符分隔(这种情况就不能分开传输,因为文本是根据换行符进行分割的),HTTP/2将请求和响应数据分割为更小的帧,并且它们采用二进制编码 核心:就是将数据包切开成一片一片的,然后每一片可以乱序传输;浏览器接受到所有的片后,按照片所带的序号,整合为一个完整的数据包

多路复用 所有的连接都复用一个tcp连接

头压缩 在同一个HTTP页面中,许多资源的Header是高度相似的,但是在HTTP2之前都是不会对其进行压缩的,这使得在多次传输中白白浪费了资源来进行重复无谓的操作

原本的http1.1请求头数据都是文本格式的,但在http2进行了头压缩,设置了一个映射表,每个数字代表一个配置,这样发送请求时请求头的配置就都是数字形式的(如GET请求用数字2表示)这样就极大地压缩了请求头的大小 在查看http2的请求头的时候,那些开头带冒号的字段就是在传输时进行头压缩的字段

服务器推送 HTTP2还在一定程度上改变了传统的“请求-应答"工作模式,服务器不再是完全被动地响应请求,也可以新建“流"主动向客户端发送消息。比如,在浏览器刚请求HTML的时候就提前把可能会用到的JS、CSS文件发给客户端,减少等待的延迟,这被称为"服务器推送"(ServerPush,也叫Cachepush)

缺点

- http/2虽然解决了应用层的队头阻塞,但是并没有解决传输层的队头阻塞 只要底层是基于tcp,tcp就需要有确认的流程。 在应用层,虽然所有的数据包被切成一片一片,而且这些片的可以乱序传输;但是在tcp层,还是要将上一层的切开的片,整合为一个数据包,依然需要按照顺序去响应,依然遵循“丢包重传"机制,所以tcp层的队头阻塞的问题依然是存在的。而且更严重,应为http/2只有一个tcp连接,一旦阻塞了,这个tcp上的所有请求都被阻塞(http1.1是可以新建tcp连接),基于这个原因,http/3就诞生了。

- 因为是基于tcp,所以建立连接会经过三次握手四次挥手【建立连接需要花费很多时间】

http3

Google在推SPDY的时候就已经意识到了这些问题,于是就另起炉灶搞了一个基于UDP协议的“QUIC"协议。而http/3就是基于QUIC协议的。它在HTTP/2的基础上又实现了质的飞跃,真正“完美"地解决了“队头阻塞"问题。经过了多年的努力,在2022年6月,IETF(互联网工程任务小组)正式发布了HTTP/3 http/3的核心改变就是:传输层使用的UDP协议,而不是tcp协议

Google在推SPDY的时候就已经意识到了这些问题,于是就另起炉灶搞了一个基于UDP协议的“QUIC"协议。而http/3就是基于QUIC协议的。它在HTTP/2的基础上又实现了质的飞跃,真正“完美"地解决了“队头阻塞"问题。经过了多年的努力,在2022年6月,IETF(互联网工程任务小组)正式发布了HTTP/3 http/3的核心改变就是:传输层使用的UDP协议,而不是tcp协议

QUIC 通常来说QUIC是一种通用传输协议,与TCP非常相似。为什么要打造一套新的协议呢?这是因为现有的TCP协议扩展起来非常困难,因为已经有太多太多的设备使用了各种不同的TCP协议的版本,如果想直接在现有的TCP协议上进行扩展非常困难,因为需要给这么多台设备进行升级几乎是不可能完成的任务。所以QUIC在选择在UDP协议之上进行构建。QUIC使用UDP,主要是因为希望能让HTTP/3更容易部署,因为它已经被互联网上的所有设备所知并已实现QUIC实际上就是在UDP基础上重写了TCP的功能,但是又比TCP更加智能,更高效的实现了TCP的核心功能

因为http/3是基于UDP,所以就自动解决了下面两个问题

- 建立连接时候的三次握手四次挥手

- 队头阻塞(UDP是无序的,无需等待)

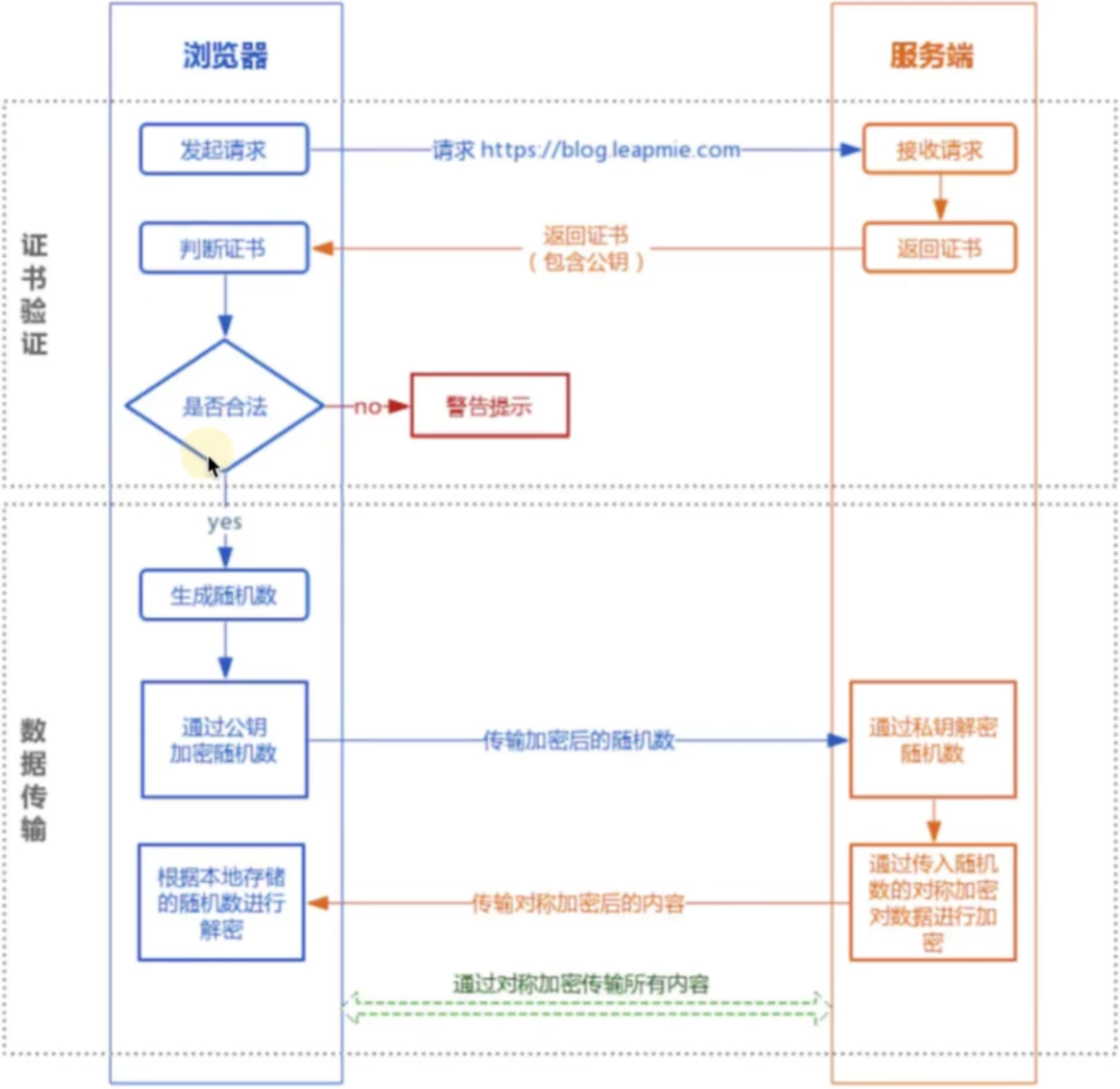

https

加密版本的http

- ssl:在tcp/ip协议技术上实现的安全协议,采用公开密钥技术

- tls:加密算法:防止邮件网页消息被篡改和窃听

https:结合http添加ssltls安全措施保证数据传输的安全性

特点:

- 保密性

- 数据完整性

- 身份校验安全性

对称加密和非对称加密

对称加密

指的就是加密和解密使用同所以叫对称加密。对称加密只有一个秘钥,作为私钥。

常见的对称加密算法:DES,AES

加解密过程: 加密:原文+密钥=密文 解密:密文-密钥=原文

特点:

- 高效:因为使用同一把钥匙,所以加密解密可以使用同一个算法,这样算法简单效率高。

- 不安全:因为是一把钥匙,所以在网络上一旦被劫持,信息就很容易被破译

密钥由服务端或客户端生成,一方生成后就需要通过网络传输传递给对方后才能开始通信,双方都需要使用密钥来对数据进行加解密。密钥只有一个,倘若在传输密钥的时候被截取,别人也会知道密钥从而截取数据进行解密窃听

非对称加密

非对称加密指的是:加密和解密使用不同的秘钥,一把作为公开的公钥,另一把作为私钥。公钥加密的信息,只有私钥才能解密。

常见的非对称加密:RSA

加解密过程: 公钥加密,私钥解密

特点:

- 加密算法复杂:因为有两把钥匙,所以加密解密肯定是不能用同一个,而且使用不同算法,不同钥匙,加解密结果要一致,所以非对称加密算法复杂很多

- 安全性高:因为传输的只是公钥,私钥永远在自己的手里

SSL证书

SSL证书是数字证书的一种,类似于驾驶证、护照和营业执照的电子副本。因为配置在服务器上,也称为SSL服务器证书。比如我们英语四六级证书一样的。主要证明我们过了四六级,服务器sS证书,也是为了证明服务器是安全合法的服务器。

有人可能会想,有没有伪造证书呢?我们类比我们的四六级证书,其实就是一张纸,这张纸我们随便也能仿造一张,但是这个真伪是很好识别,我们直接用证书编号到四六级官网一查就知道,如果里面的信息和这张纸上的信息一致,则说明这张证书是真实的。SSI证书也是一样的。直接去SSL证书颁发官网根据证书编号一查就知道。

- 服务端生成公钥和私钥,通过证书将公钥传递给客户端(非对称加密)

- 客户端生成随机数(密钥)通过公钥加密发送给服务器端(非对称加密) 使用公钥加密的随机数只能使用私钥解密出来,这个私钥只有服务端有

- 双方交换密钥后使用密钥(对称加密)进行通信,而密钥在传输的过程中即使被劫持了也无法解密出内容,或者解密的成本巨大。也就保证了通信的安全

跨域问题的解决方案

代理服务器

前端的开发环境可以使用vite代理服务器,上线了的生产环境可以使用nginx代理

生产环境没有跨域问题,而部署到服务器上的开发环境有跨域问题的情况一般采用这种方案,也是前端最常用的方案 通常是让本地服务器(与浏览器同源的)接收到浏览器的请求后(通常是地址后/api路径下的)转发请求给后端服务器,后端服务器返回数据后在转发给浏览器

CORS

CORS是基于http1.1的一种跨域解决方案,它的全称是Cross-OriginResource-Sharing,跨域资源共享。

前端不需要做任何处理,主要是后端做的 后端对请求做验证,如果验证通过则允许访问

服务器返回的响应头中会携带Access-Control-Allow-0rigin字段,表示允许跨域访问的策略 该字段的值可以是:

*:表示我很开放,什么人我都允许谈问- 具体的源:比如http://my.com,表示只允许访问的源

针对不同的请求,CORS规定了三种不同的交互模式,分别是:

- 简单请求

- 需要预检的请求

- 附带身份凭证的请求

简单请求

请求方法属于下面的一种:

- get

- post

- head

请求头仅包含安全的字段,常见的安全字段如下:

- Accept

- Accept-Language

- Content-Language

- Content-Type

- DPR

- Downlink

- Save-Data

- Viewport-WidthEdu

- Width

请求头如果包含Content-Type,仅限下面的值之一:

- text/plain

- multipart/form-data

- application/x-www-form-urlencoded

需要预检的请求

如果不是简单请求那么大概率就是需要预检的请求

浏览器发送预检请求,询问服务器是否允许,如果服务器允许浏览器才会发送真实请求 服务器允许后发送的非简单请求就和简单请求一样处理了

携带身份凭证的请求

默认情况下,ajax的跨域请求并不会附带cookie,某些需要权限的操作就无法进 行 可以通过简单的配置就实现附带cookie

// xhr

var xhr new XMLHttpRequest()

xhr.withCredentials = true

// fetch api

fetch(url,{

credentials:include

})当一个请求需要附带cookie时,无论它是简单请求,还是预检请求,都会在请求头中添 加cookie字段<而服务器响应时,需要明确告知客户端:服务器允许这样的凭据 告知需要在响应头中添加:Access-Control-Allow-Credentials为true 对于一个附带身份凭证的请求,若服务器没有明确告知,浏览器仍然视为跨域被拒绝。

对于附带身份凭证的请求,服务器不得设置Access-Control-Allow-Origin的值为*。

Options请求

除了复杂请求的CORS会触发预检请求,自定义请求头也会触发预检请求

JSONP

JSONP的方案已经过时被CORS取代,但在一些老的系统中可能会用到

JSONP的做法是:当需要跨域请求时,不使用AJAX,转而生成一个script元素去请求服务器,由于浏览器并不阻止script元素的请求,这样请求可以到达服务器。服务器拿到请求后,响应一段JS代码,这段代码实际上是一个函数调用,调用的是客户端预先生成好的函数,并把浏览器需要的数据作为参数传递到函数中,从而间接的把数据传递给客户端

JSONP的方法需要后端协同

- 服务器设置约定好的函数已经数据

getData(

{name:'tom',age:'18'}

)- 准备一个和服务器约定好的获取数据的函数(函数名需要和后端约定的一致,参数也要一致)

function getData(data){}- 生成一个script标签链接指向服务器地址

<script src='http://www.baidu.com/api/data'></script>当处理到script标签时会向服务器发送请求来获取这个标签中的代码(script请求js代码不受跨域的限制),服务器在这个脚本中设置好与前端约定好的同名函数并传入数据,在请求到脚本后调用同名函数执行就可以获取到数据了

JSONP有着明显的缺点,即其只能支持GET请求。因为script就是get请求

异步的方案

- 回调函数 容易出现回调函数地狱,多层回调函数嵌套,每种任务的处理结果存在两种可能(成功或失败)那么需要在每种任务执行完成后分别处理这两种可能

- Promise 通过Promise的then处理链式调用可避免回调函数地狱的问题。但可读性依旧不好维护

- Generator 最大的特点就是可以交出函数的执行权。Generator函数可以看出是异步任务的容器,在需要暂停的地方,都用yield语法来标注。 是js中的协程

- async/await async 是 Generator 函数的语法糖,async/await的优点是代码清晰。可以处理回调地狱的问题 可以以同步代码的方式执行异步逻辑,使代码更加可读

Promise

Promise有三种状态:

- 待定(pending):初始状态,既没有被完成,也没有被拒绝

- 已完成(fulfilled):操作成功完成

- 已拒绝(rejected):操作失败

Promise利用了三大技术手段来解决回调地狱:

- 回调函数延迟绑定 使用

Promise.then()就是回调函数延迟绑定 - 返回值穿透 在Promise中返回值也是Promise,在前面的

Promise.then中返回的Promise可以被后续的then函数处理这就是返回值穿透 使用这种方法与回调函数延迟绑定可以将回调函数嵌套的形式转换成链式调用的形式,没有那么多嵌套层级可读性有了一定的提高 - 错误冒泡 由于返回值穿透,当前面的Promise执行出错后返回的Promise也是错误的,错误结果可以在Promise中传递,这就是错误冒泡 多层Promise的错误只需要在结尾使用一个catch处理即可

Generator

本质上,整个Generator函数就是一个封装的异步任务,或者说是异步任务的容器。 yield命令是异步不同阶段的分界线,有时也会把yield当成是return,yield跟return有本质的不同。

协程

声明方法

声明generator函数是在声明普通函数的function关键字后加上一个*

function* func(){

yield 1

yield 2

}

for(let a=0;a<3;++a){

console.log(func.next())

} //1,2,undefined协程函数需要调用next函数来开始执行,执行到yield就会暂时返回,再次调用next时将从上次yield返回的地方继续执行,如果整个协程函数已经执行完毕再次调用next将返回undefined

- function*:声明协程函数

- yield:暂时返回关键字。返回一个迭代器对象,该对象有value(yield的返回值)和done(是否完成)两个属性

- next():开始执行协程函数,直到遇到yield时暂停

- yield*:遍历执行协程函数的语法糖,如果在协程函数中需要执行另一个协程函数,使用遍历的方法会导致嵌套过深,使用yield*语法糖能一次性将一个协程函数全部执行完毕

yield* func()使用调用普通函数的方法调用协程函数协程函数是不会执行的,会阻塞住,只有使用其内部的next函数调用才会执行

状态管理

Cookie

存储位置:客户端(浏览器) 机制:后端在响应头用 Set-Cookie 写入凭证,浏览器自动保存和携带。 缺点:

- Cookie 内容可能被 JS 读取(除非加了

HttpOnly); - 网络传输中若非 HTTPS,容易被窃听;

- 跨站请求会自动携带 Cookie → 容易遭 CSRF 攻击。

Session

存储位置:服务端(内存、Redis、数据库等)

机制:服务端生成一个 sessionId,发给客户端存成 Cookie。客户端只保留 sessionId,真正的用户数据存在服务器的 session 存储中。 缺点:

- 在分布式/集群环境下,如果负载均衡把请求打到另一台机器上,那台机器可能找不到这个 session。 常见解决办法:

- 用 Redis 统一存 session;

- 用 sticky session(同一用户的请求固定落在同一台机器上)。

Token

存储位置:客户端(localStorage / Cookie / memory) 机制:服务端将用户信息用密钥和签名加密后发送给客户端,客户端保存后每次请求在请求头中携带token。服务端用同一个密钥验证签名是否有效。

优点:

- 无需服务端保存用户状态

- 只要服务端知道签名密钥,就能验证任何 token 的合法性;

- 因为 token 是“自包含”的,不依赖某台服务器的 session。

缺点:

- 一旦签发出去,无法强制失效(除非维护黑名单或缩短有效期);

- 存在客户端 → 同样可能被窃取;

- 体积通常比 sessionId 大(JWT 尤其如此)。

Restful API

是一套API设计规范,核心思想是将一切数据视为资源,利用http请求的方式描述对资源的操作(get、post等),通过http相应的状态码描述对资源的操作结果(200、300等)

get和post区别

一般来说get请求的参数放在query,post的请求参数放在body 协议本身并没有对二者做这些约束,也就是get的参数也可以放在body。但过度的灵活会导致开发的混乱。因此约定俗称的就是get参数放在query且没有body

get参数长度有限制,post无限制 因为get请求约定俗称将参数放在query中,不同浏览器对url参数长度有不同的限制,所以得出的结论 http协议本身也没有对url长度做限制,只是浏览器和服务端做的限制,这个限制也是必须要做的,原因是服务端在解析字符串时要分配内存,而url必须作为一个整体去看待,没有办法分块处理,于是必须分配足够大的内存来存储url,因此才做的限制

安全请求头

CORS

控制跨域请求可访问的范围

HSTS

Https Strict Transport Security https严格安全传输

强制浏览器使用https来访问 有些网站使用http访问时会提示不安全要求https访问,但这并不是强制的要求,可以选择忽略,但使用hsts可以强制用户使用https来访问 为这个字段设置一个的时间期限,在这个期限内如果使用http来访问页面,浏览器就会拦截这个访问给出307重定向

- max-age:必填,设置时间期限,单位是秒

- includeSubDomains:选填,指定此域名下的子域名是否也应用此规则

在首次进入页面http访问时是没有hsts字段的,此时还是http访问

CSP

Content Security Policy 内容安全策略 严格限制浏览器加载资源的来源,可以有效防止xss攻击,并且还可以控制将违背csp的规则内容上报到服务器

XFO

X Frame Options 控制页面是否允许被使用iframe嵌套到别的网页

贡献者

版权所有

版权归属:wynnsimon